日本ベッドの歴史(2):初期のカタログ ─1920年代から1930年代─

日本ベッドは2026年に創業100年を迎えます。

元号が大正から昭和へと改まるちょうどその年に、日本ベッドの前身「日本羽根工業社」を興した宇佐見竹治。創業後「日本羽根工業社 – JAPAN BEDDINGS MFG.CO., LTD.」は、早い時期から洋式寝具を生産していました。

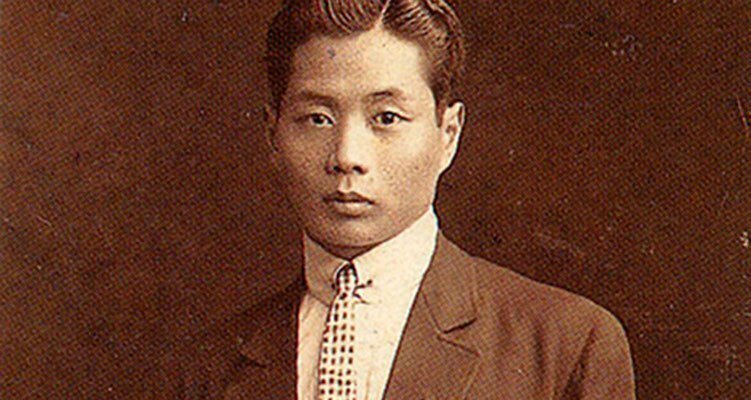

日本ベッドの創業者 宇佐見竹治は、若い頃、帝国ホテルのページボーイとして働いていました。 この経験は竹治に「快適な睡眠」の重要性を意識させるきっかけとなります。

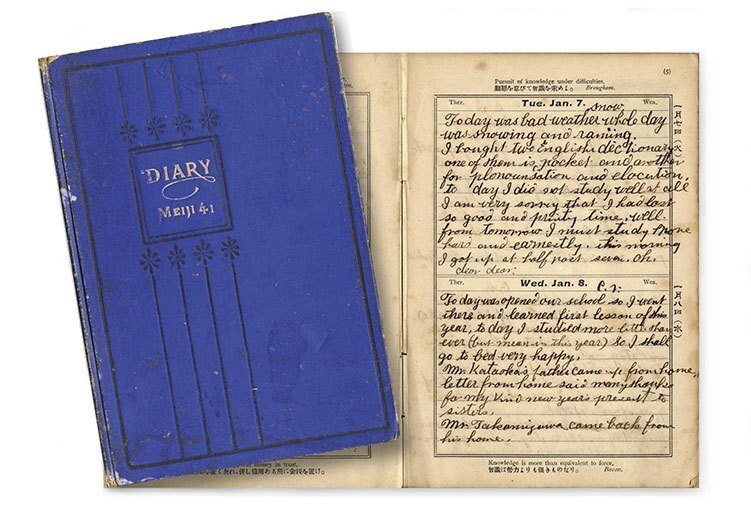

英文で書かれている

帝国ホテル時代に英語を習得し、能力を生かして商社マンとしてイギリスへ渡った竹治。

日本では見られなかった「ベッドで眠る」ライフスタイルに感銘を受け、帰国すると早速、寝具の商いに取り組みました。

日本ベッドのマットレスメーカーとしての歴史は、ここから始まりました。

明治の終わりから大正の初め、日本での睡眠スタイルといえば、畳に布団を敷く形が基本でした。

竹治は、日本の生活に合うよう、ベッドとマットレスを組み合わせた寝具のスタイルを研究し、1926年(大正15年)、洋式寝具の製造会社「日本羽根工業社—JAPAN BEDDINGS MFG.CO., LTD.」を興します。

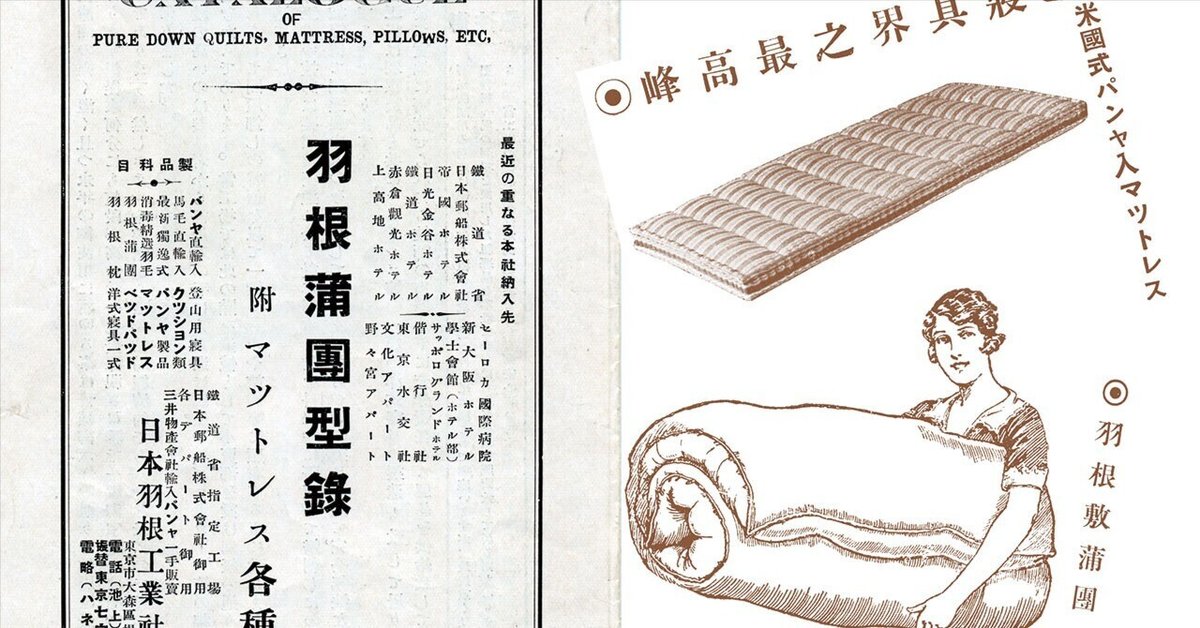

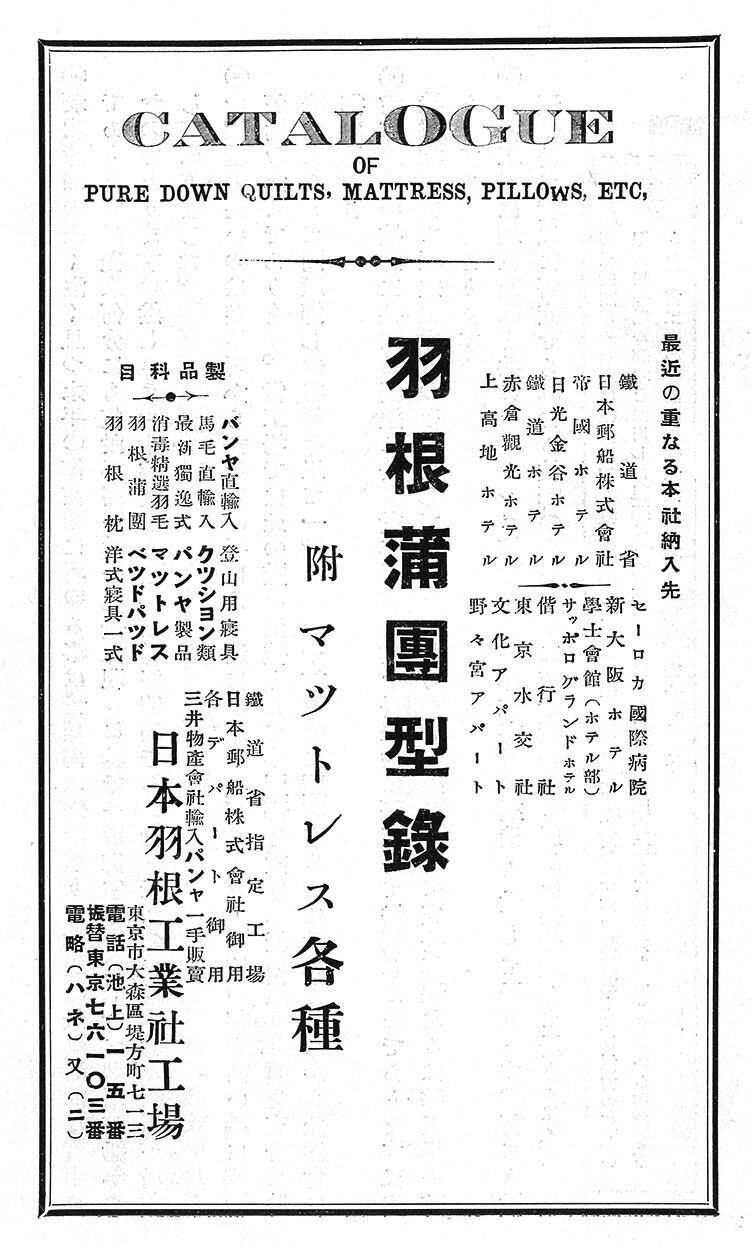

1935年(昭和10年)頃のカタログと納入先

日本ベッドの前身「日本羽根工業社」は、創業後間もなく、日本で初めての洋式寝具の生産を始めました。この頃の取り扱い品には、馬毛や登山用寝具などもありました。

現在は一般向け市販品を多く扱う日本ベッドですが、この頃はまだまだ、一般家庭にベッドとマットレスという睡眠スタイルは浸透していませんでした。

製品の納入先は、鉄道省や日本郵船、ホテルや病院など。当時はこうしたコントラクト製品を扱っていました。

取り扱い製品や、主な納入先の記載があります

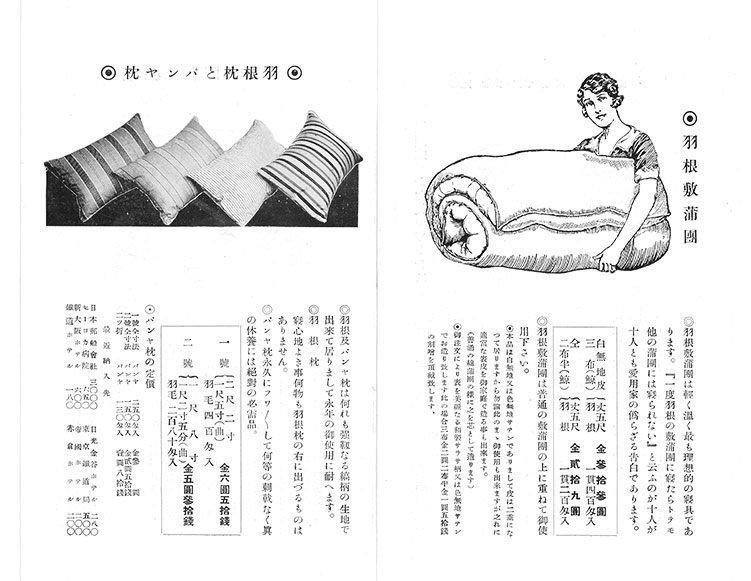

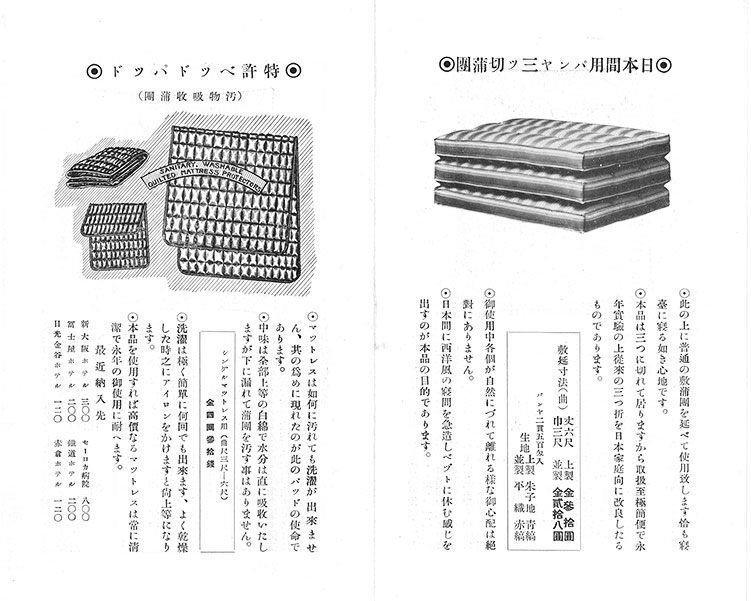

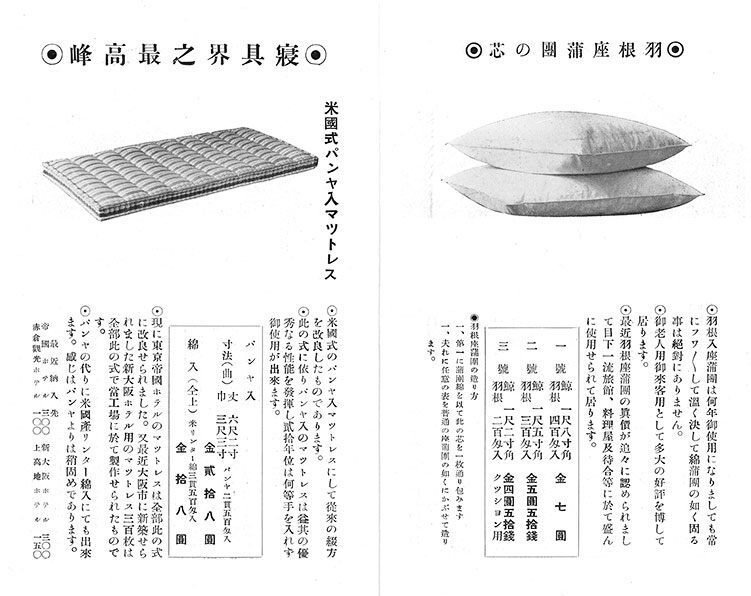

当時の取り扱い製品

1935年(昭和10年)頃のカタログから、当時扱っていた製品をいくつかお目に掛けましょう。

「長年実験のうえ改良」したとある

ベッドパッドは特許を取っていた

当時の生活様式に合わせて座布団の芯なども

手工業時代のポケットコイルマットレス

現在、日本ベッドの誇るものといえば、寝心地を支える緻密なスプリングユニット。繊細なポケットコイルスプリングを千鳥組みにして、フレックスアセンブリと呼ぶ独特な方法でユニットを成形し、大切な寝心地を支える芯の部分をつくり出します。

でも、1930年代のマットレス製造はまだ「手工業」。

スプリングユニットは、手で糸を刺して縫い留め、まとめていました。

この方法は後に、日本ベッド90周年記念事業の「手づくりマットレス」製作の際に応用されています。

この頃のスプリングは手巻きのストレートばね。スプリングを入れるポケット(袋)はひとつひとつ、ミシンで縫ってつくっていました。ポケットの口は麻ひもで十字に縛ってあったといいます。

続いて、日本ベッドは、国産で初めての連結式スプリングマットレスの商品化に成功します。